芬蘭瓦錫蘭(W?rtsil?)增材制造中心(WHAM)的最新成就是成功測試了為其發動機設計的3D打印金屬部件。瓦錫蘭與全球工程公司Etteplan合作進行此項工作,該項目旨在證明3D打印已準備就緒,可以在海洋工業的廣泛應用中采用。

中國天津大學的科學家已經3D打印了可自定義的機器人,該機器人能夠實時縮放和監視工業設施中的管道。單件式設備具有一系列軟彎曲機制和模塊化抓手,使其可以靈活地爬升奇形怪狀的基礎設施。由于管道中斷通常會導致生產延誤,而且許多公司仍在手動檢查它們,因此該團隊的漫游器可以代表一種新的,更有效的替代方案。

對于艦載戰斗機來說,集成在機身內部的登機梯具有很大實用價值,使飛行員和維護人員在上下飛機時可徹底擺脫對外部登機梯的依賴,不再需要讓地勤移動笨重的外置登機梯在擁擠而危險的飛行甲板上跑來跑去,提高了航母甲板艦載機作業的效率和安全性。根據新浪軍事爭鳴欄目,細心網友發現,航空工業沈陽所王向明團隊通過3D打印技術探索為國產艦載機制造輕量化內置登機梯,或填補一項空白。

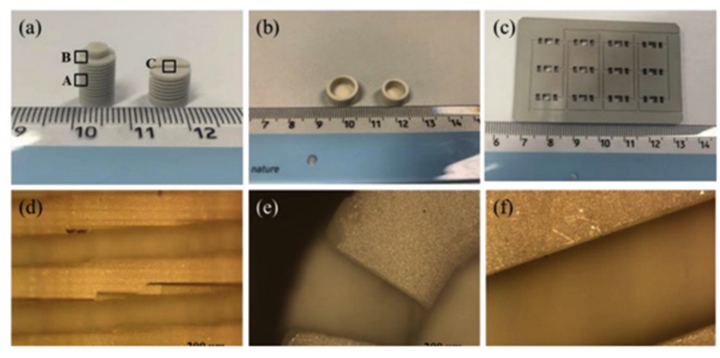

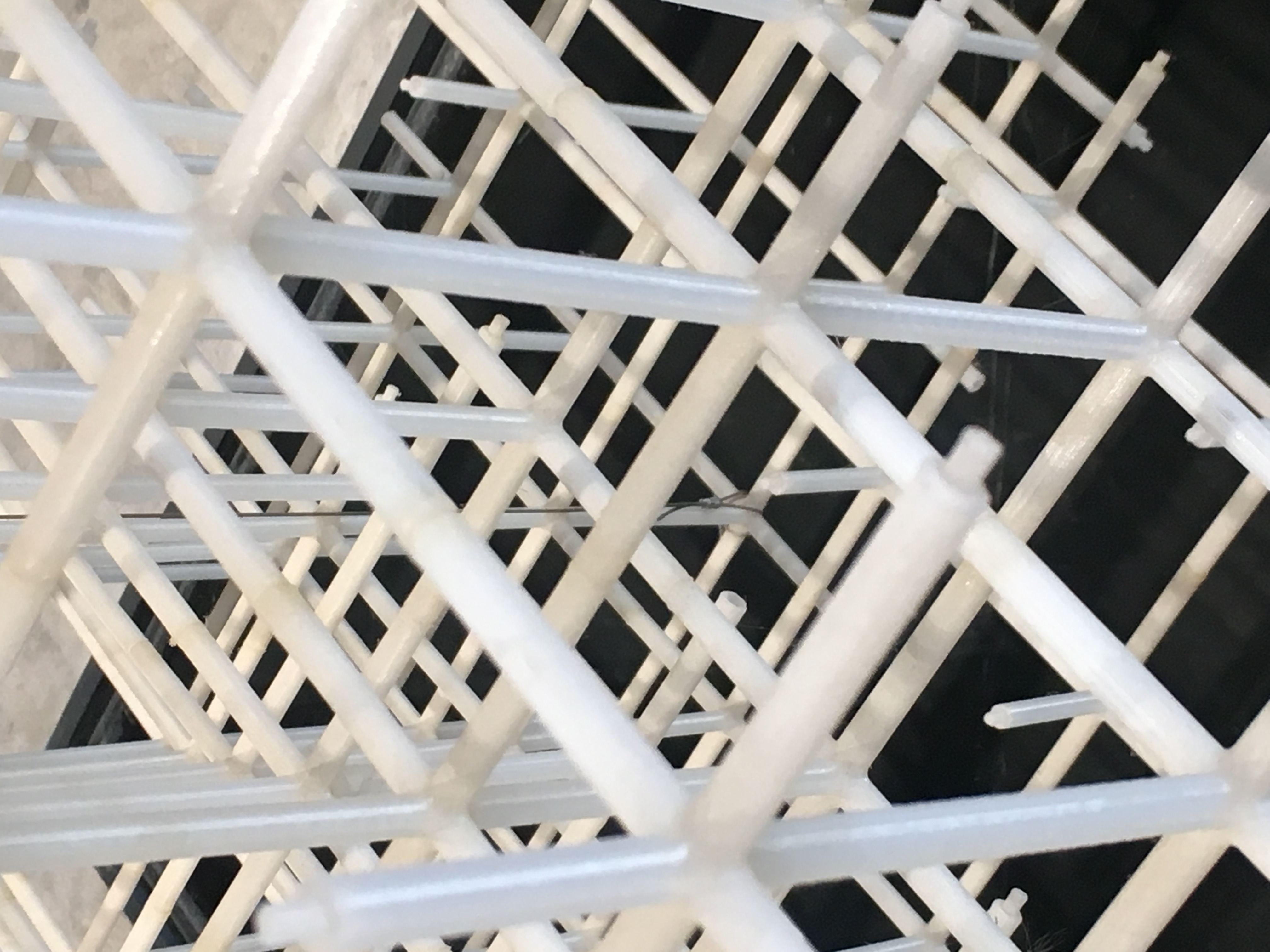

美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(LLNL)的科學家設計了一種新型3D打印晶格結構,這種結構綜合了超輕結構和高剛度的優勢,打破了之前認為需要展示此類特性的Maxwell設計規則。他們為此專門開發了一個設計軟件,使用他們編寫的拓撲優化軟件,創建了兩個由微架構桁架組成的獨特單胞設計,其中一個被設計為具有各向同性(相同和全方位)材料特性。

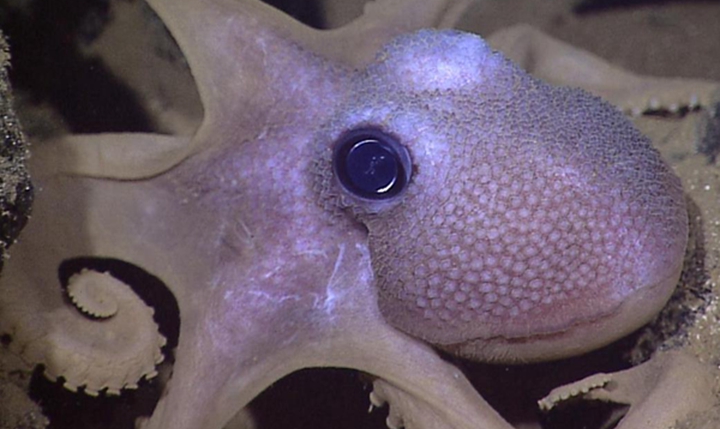

羅格斯大學(Rutgers University)的研究人員創造了光敏的3D打印人造“肌肉”,能夠按需改變其外觀和形狀。該機器人設備基于一種新穎的水凝膠,其靈感來自于魷魚,烏賊和章魚中的適應性細胞。一旦受到光刺激,彈性材料便能夠收縮并改變顏色,從而有可能在未來的消費電子產品或軍事偽裝中得到應用。

根據哈電集團哈爾濱電機廠有限責任公司,中國首臺增材制造沖擊式水輪機真機轉輪在該公司研制成功并交付,標志著哈電電機增材制造(3D打印)技術的研究與應用進入新的發展階段。

2020年11月30日,3D打印技術公司RYUJINLAB在韓國推出了金屬3D打印服務,供公眾使用。從2012年開始,全球3D打印行業發展迅速,并且每年以大約30%的速度增長。