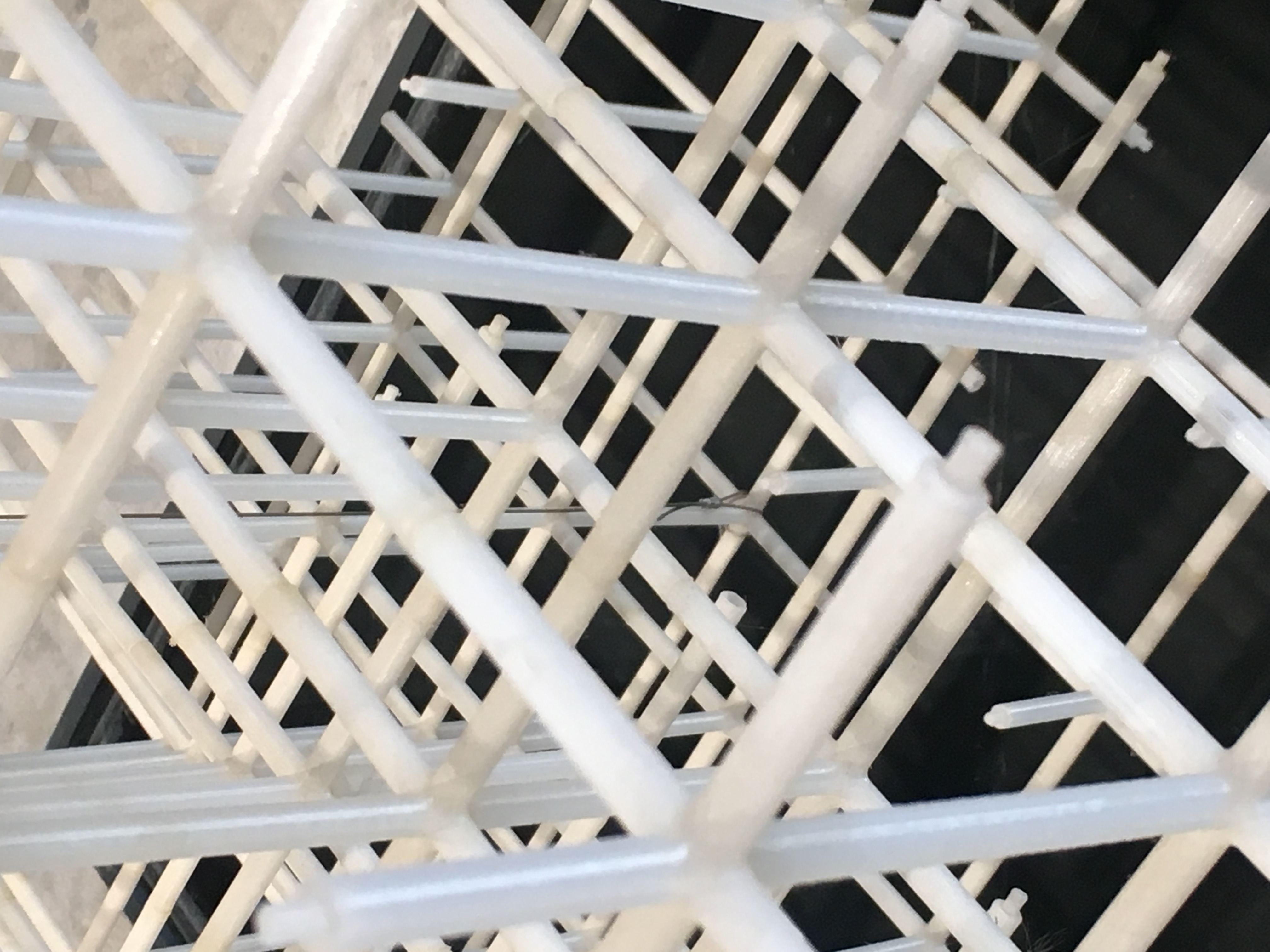

該傳感器設計用于測量牛奶樣品中鈣和磷酸鹽的濃度。它采用樹脂3D打印技術制造,因其靈活性和經濟性而被選中。生產過程依靠逐層打印,然后進行紫外線干燥,在表面形成微觀結構。接下來,使用電子束通過蒸發來施加金涂層。微觀波浪形表面確保了高靈敏度,而傳感器結構集成了三個電極,其中兩個作為工作電極。

近日,據魔猴網了解,發表在最新一期《先進工程材料》期刊上的論文宣稱蘇格蘭一個研究團隊開發出一種先進的壓力傳感器技術,有助于改進機器人系統,如用于機器人假肢和機械臂。

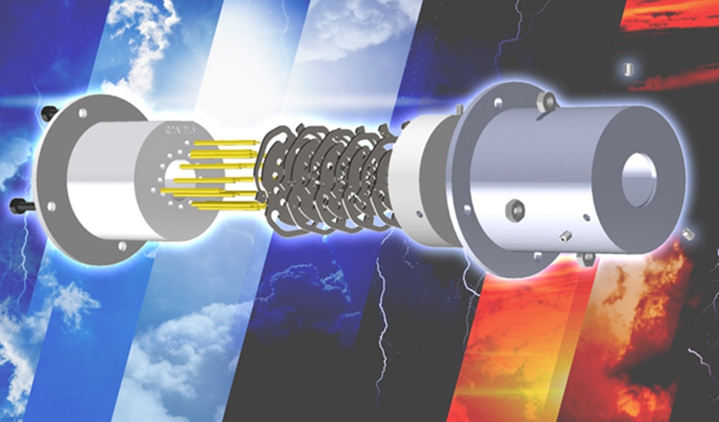

2022年7月31日,麻省理工學院為軌道航天器,創造了第一個完全由3D打印制造的等離子體傳感器,它們極具成本優勢。這些等離子體傳感器,也稱為延遲電位分析儀(RPA),被衛星用于確定大氣的化學成分和離子能量分布。

2022年6月28日,休斯頓大學的科學家們已經開發出一種新型3D打印生物傳感器的方法,這些傳感器有朝一日可以被植入人類宿主體內。

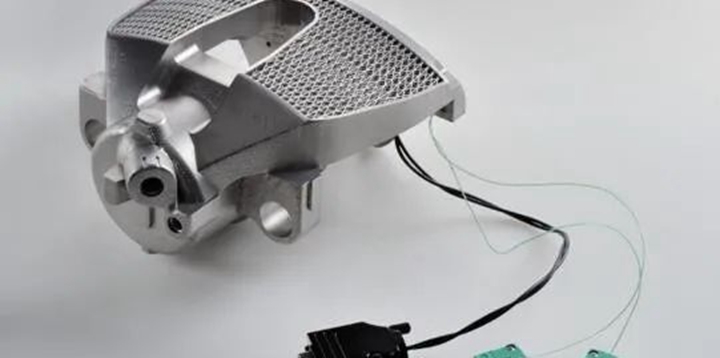

據麥姆斯咨詢報道,德國弗勞恩霍夫激光技術研究所(Fraunhofer ILT)的研究人員正在開發一種能夠智能維護列車部件的3D打印傳感器系統。Fraunhofer ILT與行業合作伙伴合作,并利用聯邦經濟事務和能源部(Federal Ministry for Economic Affairs and Energy)的經費,正在開發SenseTrAIn——一種無線、持續監測3D打印組件狀態的人工智能(AI)傳感器系統。

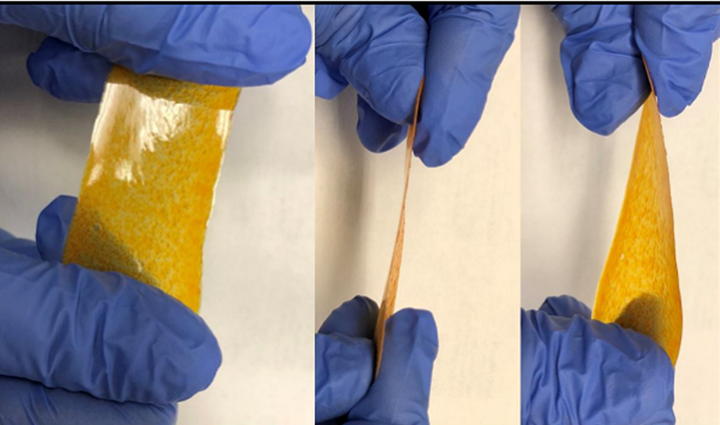

韓國全北國立大學和中國材料提供商武漢Chamtop的科學家合作3D打印的新型可穿戴式自供電傳感器。該團隊的全印刷設備基于獨特的鋇負載PVDF聚合物,能夠有效地收集人類運動產生的壓電能量。當傳感器安裝到陣列中時,被證明能夠使用這種電荷來檢測壓力輸入并將其轉換為信號,這是高性能添加劑可穿戴電子設備開發的重大進步。

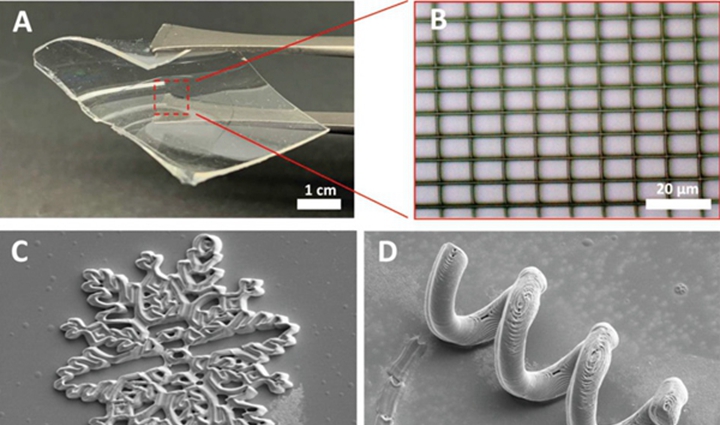

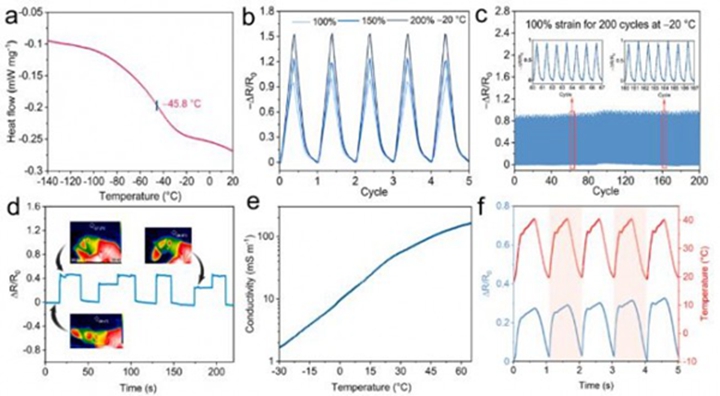

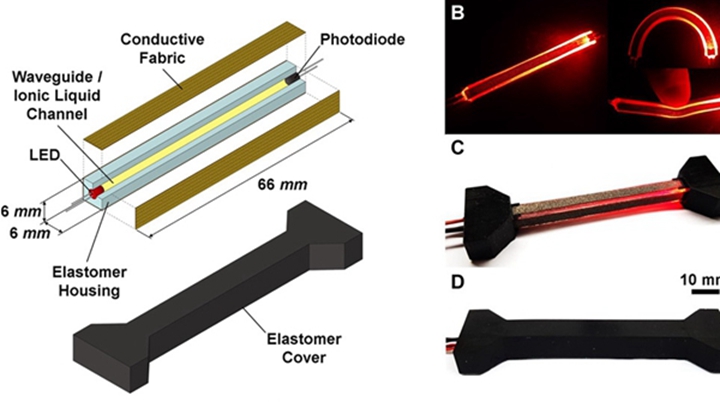

首爾國立大學(SNU)的研究人員開發了新穎的3D打印傳感器,使人類能夠與變形的軟機器人系統進行遠程交互。事實證明,該多功能設備能夠隨意拉伸和彎曲成復雜的形狀,它還具有光學,微流體和壓阻傳感功能。在測試期間,該團隊能夠將其傳感器集成到可穿戴和激勵驅動的執行器中,從而使用戶可以遠距離控制多個機器人設備。

來自紐約克拉克森大學的研究人員已經開發了一種定制的生物墨水,并將其部署到了一系列與皮膚兼容的生物3D打印傳感器中。該團隊的新穎墨水設計包括鈦納米顆粒,該納米顆粒一旦暴露于紫外線下,就會與有色染料發生光催化反應,從而使凝膠變色。利用他們的新混合物,科學家們能夠3D打印對皮膚友好的生物傳感器,從而使用戶能夠將因潛在過度暴露于太陽光線而造成的任何損害降至最低。